Max sein SciFi-Blog

Persönliche Anmerkungen zu Science Fiction, so ungefähr

An dieser Stelle führe ich ein Logbuch über SF-Romane, die ich gelesen habe. Punkt. Mehr passiert hier nicht. Es kann auch vorkommen, dass ich retrospektiv früher einmal gelesene Bücher noch einmal hervorkrame. Aktualität ist kein Muss. Eines nur vorweg: Ich verabscheue Perry Rhodan! Auch wenn ich – getreu der Devise: „Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche.“ – zugeben muss, als 14-Jähriger weit über hundert Rhodan-Heftchen gelesen zu haben. Bis ich dahinter kam, was Faschismus ist.

Hinweis am Rande:

Anregendes aus dem Netz: Ein sehr sympathischer Blog fantastischeantike.de und ein ganz gradliniger SF-Podcast schriftsonar.de (leider seit 2023 inaktiv). Eine beachtliche Menge an Rezensionen auf www.sf-lit.de.

Übersicht

Diese Besprechungen oder Anmerkungen haben sich bislang angesammelt. Man kann sie chronologisch

lesen oder mit Klick auf das entsprechende Cover direkt zum gewünschten Buch springen.

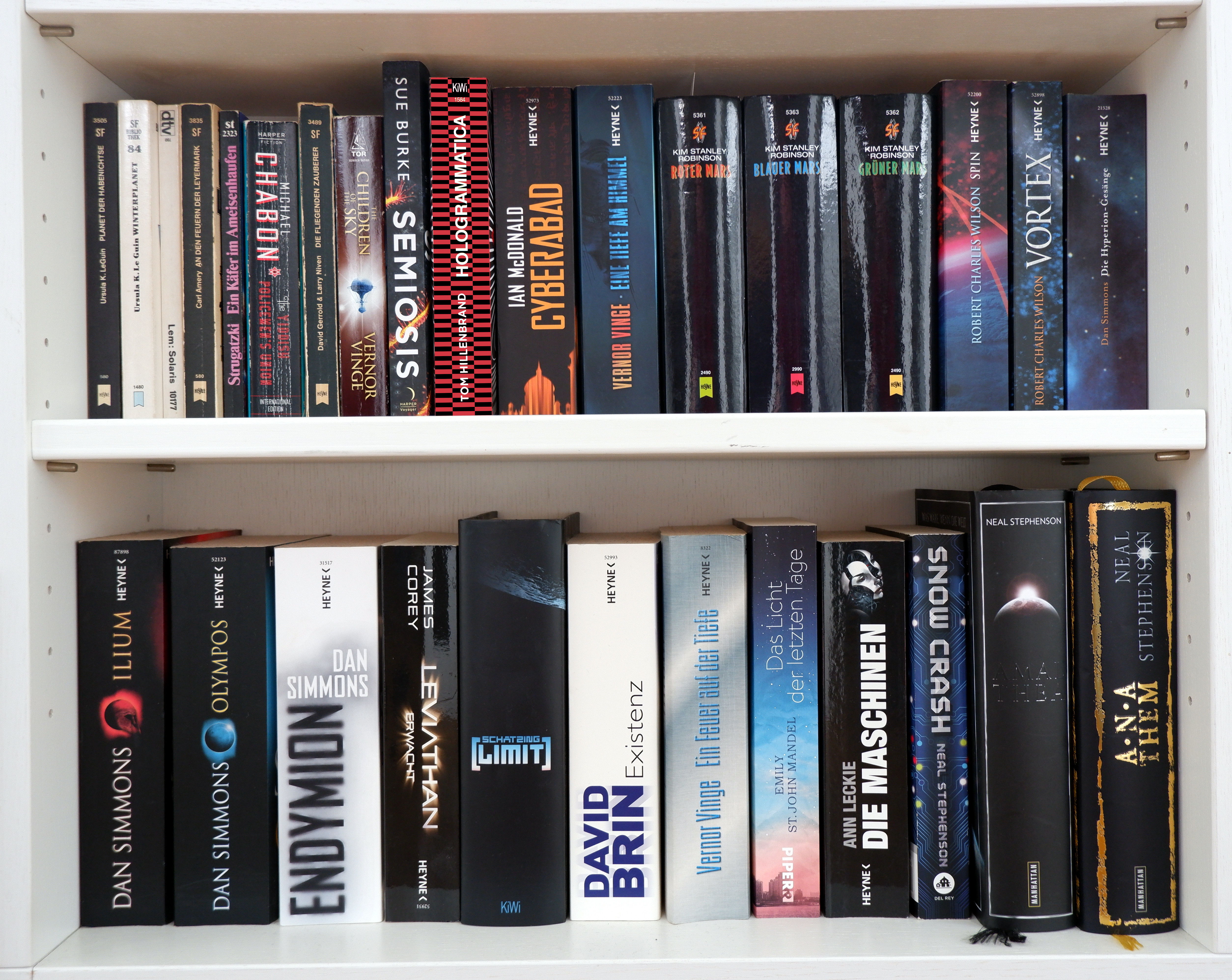

My Personal Hall of Fame

Klickt man auf die Hall of Fame, öffnet sich eine Vergrößerung, auf der man die Titel auch erkennen kann. Nur der tief geprägte Titel des Stephenson-Romans Amalthea bleibt unlesbar.

Meine Bewertungsskala

einfach nur gut

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ausgezeichnete Lektüre

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

macht Spaß zu lesen

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

gut zu lesen

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

größtenteils gut zu lesen

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

kann man lesen

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

kann man lesen, wenn nichts anderes da ist

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

kann man zur Not lesen

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

muss man echt nicht lesen

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

unterirdisch

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Der erste Satz (und der zweite)

„Knochen knacken, verdrehen sich, biegen sich. Straßenbelag frisst sich durch halb geöffnete Lippen, schiebt sich

zwischen die Zähne, will weiter in den Kopf.“

2025-09-02

Ein Roman im Immersionsstil – man wird mitten in die Geschichte geworfen und versteht erst einmal nur Bahnhof, insbesondere wenn man auf solche Versatzstücke

trifft: „Ya malas? Das ist Pis-Buun-BM.“ „Willst du den Ika nicht vor die Tür schicken?“ „Ika? Das ist eine Kalash, du Scharfshooter!“ „Die Azzla blickt Floxxi.“

„Ich ticke maschin!“ „Das ist so Alupax!“ Das kann etwas nerven, ist aber deutlich besser, als wenn endlose Erklärpassagen zur Funktionsweise der Zukunft den

Erzählfluß stoppen. In Geschlechterdingen scheint in 100 Jahren durchaus viel möglich, eine geschlechtsanpassende Totaloperation ist bloß eine Entscheidung,

die man der Medimat-Maschine mitteilen muss und für den Nachmittag nach der OP kann mensch weitere Pläne machen. Verpönt sind hingegen Beziehungen mit Maschinen

(„maschin ticken“), allerdings gibt es auch Menschen, die sich bemühen, das Verhalten von Sexrobotern exakt zu kopieren. Da überrascht es schon, dass die 18jährige

genderfluide Hauptfigur Go extrem mit sein/ihrem weiblichen Körper fremdelt, ständig fürchtet, nicht als männlich wahrgenommen zu werden und erst im Laufe der

turbulenten und oft gewalttätigen Handlung selbst akzeptiert, dass er/sie beides ist. Das wird im Roman geschickt transportiert, indem Go im Text mal mit dem

Pronomem „er“ und dann ganze Passagen mit „sie“ genannt wird. Insoweit ist es eine von vielen LSBTIQ-Coming-of-age-Geschichten. Ansonsten befinden wir uns in einer

nicht sonderlich genau ausbuchstabierten postapokalyptischen Welt, Städte sind halb in den angestiegenen Meeren versunken, Konzerne herrschen rücksichtslos,

Überwachung ist allgegenwärtig, kurze Unaufmerksamkeit im Job und zwei Minuten später ist man schon gefeuert, die Sozialleistungen reichen nur zum Vegetieren,

Terroristen sprengen ständig irgendwas kaputt, das Sozialleben ist durch Virtualisierung völlig zerfasert, Verschwörungstheorien bilden eine eigene Religion.

Aufstieg durch Gaming ist das letzte Erfolgsversprechen. Gut und empathisch wird dargestellt, dass Heranwachsende in solch einem Alptraum-Setting desorientiert

und terrorisiert umhertaumeln, keine Platz für sich und ihre Werden finden, aber trotzdem verbissen um ein Stück Glück für sich kämpfen, da ist die Erzählung

dicht und mitreißend. Die erwachsenen Charaktere hingegen bleiben flach, eindimensional. Der gewaltgeile Kriminalpolizist, der verhärmte rassistische Bombenbauer,

der tumbe Vater, der sich von allen hereinlegen lässt, die kalte Gaming-Managerin – keiner dieser Figuren wird wirklich Leben eingehaucht. Einzig die geniale

Hackerin Ren, die als Erste künstliches digitales Leben schafft, gewinnt in ihrer Ambivalenz und rücksichtslosen Selbstinstrumentalisierung für eine veränderte

Weltordnung einen glaubwürdigen Charakter.

Zudem stören die vielen Ungereimtheiten: So hütet Ren, die Mutter der genderfluiden Held*in Go, ihren Quantencomputer als ihren einzig wertvollen Besitz, weil

ihre Schöpfung „Ctrl“, die bewußtseinsfähige KI, jederzeit aus dem Netz dahin zurückkehren können muss. Nun verbreitet sich Ctrl und funktioniert wie eine

Spam-Bot-Netzwerk: Es infiltriert persönliche Computer und verbreitet sich von dort aus immer weiter. Gleichzeitig wird aber sehr detailliert dargelegt, wie groß,

schwer, fragil und komplex so ein Quantencomputer ist. Die persönlichen Computer hingegen tragen alle Menschen wie eine Sonnenbrille mit sich herum. Wenn Ctrl

einen Quantencomputer als Herberge benötigt – wie existiert er dann in den viel kleineren und weniger leistungsstarken persönlichen Computern? GLLL, die zweite

jugendliche Hauptperson, soll süchtig nach Floxxi sein – eine glücksspendende Droge, die durch Sichtkontakt auf die Augen wirkt („Floxxi blicken“).

GLLL lässt sich auf illegalen Wegen Floxxi liefern und gelegentlich taucht in ihrem Bewußtseinsstrom eine starkes Verlangen nach der Droge auf. Dann aber

scheitert einer ihrer Drogendeals und was macht GLLL? Sie vergisst das Thema, hat keine Entzugserscheinungen und die Droge wird einfach nicht mehr erwähnt. Und

schließlich das süßliche Happyend, es wirkt angesichts der konsequent dystopischen Grundierung der Story wie nachträglich drangeklebt. Erinnert mich irgendwie an

Ridley Scott‘s „Blade Runner“ (1982), der von der Produktionsfirma ein kitschiges Happyend verordnet bekam.

Aiki Mira

Neongrau – Game Over im Neurosubstrat

Heidelberg 2023

größtenteils gut zu lesen.

© Polarise Verlag

Paperback (18 €)

504 Seiten

ISBN 978-3-949345-28-9

Der erste Satz (und der zweite)

„Die Demonstranten draußen werden lauter. Ihre Sprechchöre klingen immer noch weit weg, aber irgendwie klarer als zuvor.“

2025-08-07

Der Plot erinnert sehr stark an den SciFi-Film „Das Ding aus einer anderen Welt“ (John Carpenter, 1982): Eine isolierte Station in tödlicher

Umgebung (1982: Antarktis / 2025: Basislager auf Planet Lyria 393-C); Aliens, die den Körper der Menschen von innen heraus übernehmen;

einer nach dem anderen kommt ums Leben; verzweifelter Kampf, um eine Ausbreitung des/der übermächtigen Aliens auf die Erde zu verhindern.

Insbesondere das Body Horror-Motiv wird gründlich ausgewalzt, ebenso die dadurch aufkommende Paranoia. Viel Science-Fiction steckt allerdings

nicht in der Story, zukünftige Technik etwa spielt eine vernachlässigbare Rolle, aber auch wichtige sozialgesellschaftliche Veränderungen kennt

diese Zukunft nicht. Gierige Konzerne beuten die Menschen/Welten aus, gehen über Leichen und sind eben böse, böse, böse. Ein darüber hinausgehender

Weltentwurf findet nicht statt. Die Menschen leben in heterosexuellen Paarbeziehungen / Kleinfamilien. Politik ist irrelevant, Geld ist weiterhin

das einzige Vergesellschaftungsmittel. Also, alles so wie immer. Nur Religion ist verschwunden, wird nicht einmal erwähnt. Der Erzählmodus ist

klassisch: Man folgt chronologisch dem Bewußtseinssstrom einer einzelnen Hauptfigur, die sich in existenziellen Notsituationen bewähren muss.

Das Besondere ist, dass diese Person als Psychologin angelegt ist und schier alles in psychologische Kategorien zerlegt. Da sie aber selbst

hochgradig traumatisiert ist, kreist viel ihrer Wahrnehmung um Flashbacks in ihre eigene Traumasituation, die sich gewaschen hat: Der geliebte

Vater als mörderische Bestie, der im ERS-Wahn auch seine eigene Tochter abschlachten wollte. Dieses ERS ist die vielleicht einzige gänzlich

originelle Setzung dieses Romans, indem nämlich hier die Realität der Raumfahrt und des harten Lebens in Blechbüchsen im Weltall immer mehr

Menschen in eine Psychose namens ERS treibt, die einmal ausgebrochen in Amokläufen und/oder Selbstmord enden muss. Die Heldin will diese

ERS-Krankheit um jeden Preis besiegen und hat sich daher für den Einsatz auf dem absolut lebensfeindlichen Planeten Lyria 393-C gemeldet.

Solange der Roman hauptsächlich diesen Kampf gegen ERS fokussiert, ist er sogar ganz stimmig. Ungefähr auf halber Strecke gewinnt jedoch

das Horror-Action-Schema so sehr an Dominanz, dass man sich schon freut, wenn das Erzählmuster nicht gänzlich der „Alien 1-7“-Schablone

verfällt und außer der Heldin auch noch einige andere Crewmitglieder überleben dürfen. Ein Verzicht auf den dünnen Epilog hätte dem Buch

gut getan. Insgesamt ein nicht völlig überzeugendes Psycho-Kammerspiel mit wenig SciFi-Credibility, dafür deutlichem Horror-Akzent. Wer‘s mag,

mag es mögen.

S. A. Barnes

Ghost Station

München 2025

kann man lesen.

© Heyne Verlag

Paperback (16 €)

464 Seiten

ISBN 978-3-453-32352-0

Der erste Satz (und der zweite)

„Manchmal hat das Leben nur schlechte Alternativen zu bieten. So kannst du dich am Vormittag als Wirtschaftsspionin betätigen,

bis zum Mittag Whistleblowerin werden und dann versuchen, bis Mitternacht nicht ermordet zu werden.“

2025-08-02

Vorab ein Geständnis – ich habe diesen Roman in nur 1½ Tagen weggelesen. Ich gebe also zu: Man kann der Story einiges an

Vergnügen abgewinnen. Und nun das Kleingedruckte: Young Adult Romane, auch im Fantasy-Gewand, lese ich ohne mit der Wimper

zu zucken. Aber dieser Roman gibt vor, eine SciFi-Space Opera mit lauter erwachsenen Charakteren zu erzählen – niemand unter 30 dabei –,

liefert gleichwohl einen reinen Young Adult Fantasy-Plot und das ist schräg. Der Science Fiction-Anteil ist dünn. So gibt es

zwar Raumschiffe in der Story, aber es würde niemandem auffallen, wenn man sie durch Fernbusse oder Propellerflugzeuge ersetzen würde.

Gekämpft wird vor allem mit dem Schwert. Laser tauchen auch auf, aber kompetent geschwungen haut ein Heldenschwert jeden Laserstrahl

weg. Roboter sind nur dazu da, um mit dem Schwert zu Schrott verarbeitet zu werden. Ansonsten herrscht technisch Jetzt-Zeit:

Man hackt sich mit der Tastatur in Computer ein und schaut lineares Fernsehen auf Bildschirmen. Der Weltenbau ist schemenhaft.

Ein finsterer Vampir-Imperator herrscht über das Universum. Eine Magie begabte Aristokratenelite beutet die normalen Menschen

grausam aus. Eine Tech-Wave genannte Rebellenmacht greift das Imperium an, warum auch immer. Was wirklich für die Story zählt,

ist Magie. Die Heldin beherrscht ein bisschen Magie und repariert damit Küchenmaschinen. Das ist sympathisch. Aber am Ende

erledigt sie mit ihrer Magie die ultra-Elite-Überkillerin und würde selbst Superman aus dem Cape hauen. Auf Logik sollte man

nicht zuviel geben. Die eigentliche Geschichte ist die einer Nobody-Frau, die auf magische Weise mit einem Dunklen Prinzen

gekoppelt wird, der daraufhin ihr nach dem Leben trachtet. Und natürlich wird alsbald klar, dass sie gar kein Nobody ist,

sondern ihre enormen Kräfte nur erst noch entfalten muss. Dabei sieht man ihr am Anfang durchaus gerne zu und wenn man erst

akzeptiert hat, dass diese Thirty-something-Frau sich ständig wie eine Fünfzehnjährige verhält, ist das auch alles unterhaltsam.

Allerdings scheint sich ihr Charakter auf Wütend-Sein zu beschränken, was auf Dauer ermüdend ist. Ihr Gegenstück, der Dunkle Prinz,

ist dagegen schon fast eine komplexe Persönlichkeit, denn er übt sich seit Jahrzehnten in Emotionslosigkeit, um in einem

auswegslosen Trübsal zu überleben. Sein Job ist es, die Feinde des Imperators Woche für Woche im Dutzend zu massakrieren,

was einen in der Tat trübselig machen kann. Als Odd Couple sind die beiden also gut geeignet. Wäre da nicht der „Truebond“,

der die beiden magisch aneinander fesselt. Zunächst wirkt er wie ein billiger Trick, um die unwahrscheinliche Liaison einer

drittklassigen Entwicklerin im labbrigen Laborkittel und einem Killer-Prinzen in funkelnder magischer Rüstung erzählerisch zu

ermöglichen. Dann aber entwickelt sich der Truebond zum eigentlichen Motor der gesamten Geschichte, denn weil durch den Bond

jede Verletzung des einen den anderen synchron ereilt, entpuppt sich das Ganze eher als eine Art todbringende Krankheit. So gewinnt die blasse

Aschenputtel-Geschichte einen gewissen Drive (und das letzte Bisschen an Science Fiction verabschiedet sich): Die beiden setzen

alles daran, den Bond schnellst möglich zu knacken. Methode der Wahl: den anderen töten. Denn der Bond wächst allmählich, was er

nur durch Nähe und Kontakt tut. Das gibt Raum für Slapstick-Komik, wenn die Story die beiden immer wieder dicht auf dicht zwingt.

Und natürlich verlieben sie sich widerwillig, dürfen aber den ganzen Band 1 über nicht zusammen kommen, kein einziger Kuss...

to be continued. Man könnte das Buch also als völlig unausgegorenen Genre-Mix verreißen. Man könnte aber auch sagen, dass gut

unterhalten wird, wer bereit ist, zugunsten des Zeitvertreibs auf Konsistenz und Logik zu verzichten (wird sowieso überbewertet).

Jennifer Estep

Crashing Stars

München 2024

kann man lesen.

© Piper Verlag

Paperback (18 €)

448 Seiten

ISBN 978-3-492-70654-4

Der erste Satz (und der zweite)

„Ich erinnere mich, ein Kind weggeworfen zu haben. Das ist die einzige Erinnerung, von der ich sicher weiß, dass sie meine ist.“

2025-05-19

Ein wirklich überraschendes Buch, weil es sich allen Genrestandards verweigert. Immerhin spielt die Handlung im Weltall und zumeist auf Raumschiffen,

sofern man diese belebten Organismen, die nirgends hinfliegen, sondern seit unvordenklicher Zeit an Ort und Stelle verrotten, Schiffe nennen kann.

Für die meisten Bewohnerinnen sind sie einfach die Welt, insbesondere für jene, die auf den inneren Ebenen leben. Wobei fraglich ist, ob „innen“

und „Ebenen“ die passenden Begriffe für das sind, was hier geschildert wird. Die Topologie dieser Orte verwirrend zu nennen, wäre eine starke Untertreibung.

Im Inneren eines Raumschiffes hätte ich sie jedenfalls nicht erwartet, sie passen in ihrer fantastischen Unwahrscheinlichkeit mehr zu einer verne'schen

„Reise zum Mittelpunkt der Erde“. Genau so eine Reise ist Thema jenes Strangs der Erzählung, der der Heldin Zan folgt. Nur dass Zan verkehrt herum

reist: Sie will vom Kern zur Oberfläche. Der andere Strang handelt von ihrer Geliebten Jayd, die in ein mörderisches Machtspiel à la Game-of-Thrones

verwickelt ist. Tatsächlich gibt es in diesem Weltentwurf nur Frauen, was aber bemerkenswert wenig Folgen hat. Es wird paarweise geliebt und gevögelt,

allerdings nicht sich vermehrt, denn wer was empfängt, entscheidet offenbar das Schiff. Alle Menschen/Frauen befinden sich im Zustand zyklisch auftretender

unbefleckter Empfängnis – wodurch man sich eine Annunziata-Szene ersparen kann. Aber weitere Auswirkungen auf den Gesellschaftsentwurf sind nicht zu

entdecken, ja, eigentlich wird gar keine Gesellschaft entworfen, es raunt eher eine mythische, brachial düstere Endzeitstimmung. „Der Leichen Zahl“

wäre vielleicht ein guter alternativer Buchtitel gewesen. Alles bleibt Andeutung und Ankündigung. Zwischen stalinistischer Militärdiktatur und steinzeitlichen

Jägerinnen & Sammlerinnen ist alles drin. „Du brauchst den Arm und die Welt, sonst kannst du gleich wieder von vorne anfangen.“ Präziser bekommt die

Leserin es nicht. Und trotzdem habe ich das Buch gern gelesen, mit Zan und Jayd gebangt und gelitten (die meiste Zeit wird gelitten) und (vergeblich)

auf Aufklärung gehofft. Mit etwas weniger Geraune und fruchtloser Meditation über Verrat und Schicksal hätte es auch für 4 Sterne gereicht.

Kameron Hurley

Der Sterne Zahl

Stuttgart 2021

gut zu lesen.

© Panini Verlag

Paperback nur noch antiquarisch, lieferbar als eBook (12,99 €)

391 Seiten

ISBN 978-3-7367-9857-1 (ePub)